【タグ】#入管法改正案

命を左右する改正入管法が成立 送還される人たちの運命は

樫田 秀樹・ジャーナリスト|2023年6月7日11:19AM

裏切られた期待

この法案ができる契機は、2019年6月24日、長崎県にある入管庁の収容施設「大村入国管理センター」で、ナイジェリア人男性のサニーさん(仮名。40代)が餓死したことだ。

サニーさんはじつに3年7カ月も収容され、その絶望感からハンストをしたとも推測されているが、死の直前、70キロあった体重が40キロ台にまで落ちていた。

サニーさんには日本人配偶者との間に子どももいたため、入管が退去強制令書を発付しても、「子どもに会えなくなる」として本国帰還を拒み、また入管もサニーさんを仮放免しなかったので、長期収容につながっていた。

餓死というセンセーショナルな事件は全国報道され、さすがに入管も、長期収容や送還のあり方について検討をする「収容・送還に関する専門部会」を法務大臣の私的諮問機関として設置し、同年10月21日から会合を開始した。

当初、入管問題に関わる市民団体は「収容期間に上限が設定されるのか」と期待半分で見ていたが、期待はすぐに裏切られた。

専門部会の委員には、老舗の国際NPO「難民を助ける会」の名誉会長であり、難民審査参与員(以下、参与員)でもある柳瀬房子氏がいた。

参与員は、入管庁が行なった難民認定で不許可とされた外国人が不服申し立てをした場合、法務大臣に指名された111人(現在)の有識者(法曹関係者、国際法学者、NGO関係者など)が、3人1組の班で対面や書面で二次審査を実施する。

その柳瀬氏は第2回専門部会(19年11月11日)でこう発言した(概要)。

「私は約4000件の審査請求に対する裁決に関与してきました。そのうち約1500件では直接審尋を行ない、2500件程度は書面審査を行ないました。直接審尋を実施した審査請求人の中で難民認定がなされたのはこれまで4人です。在留特別許可(法務大臣の裁量で出す在留許可)が認められた人が約22~23人いると思います。申請者は互いに情報交換をして、同じ申請書の内容で書いている」

つまり、柳瀬氏は日本に難民はほとんどいない、言い換えれば、非正規滞在者は偽難民なのだと明言した。

これを受け、10回の会合を重ねた専門部会は、2020年6月15日に出した「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」で、柳瀬氏の「難民認定又は人道配慮される者はごくわずかである。同じ内容の申請書を提出する例が多い」との発言も取り上げ、非正規滞在者をさらに追い詰める制度を明らかにした。

①退去命令を拒む者への「退去強制拒否罪」の創設

②これまでは難民認定申請をしている間は送還を停止できる「送還停止効」に例外を設置すること

③収容期間に上限を設定しないこと

偽難民を追い出せとの主旨の提言は、そのまま、入管法改正案の骨子になる。

入管法改正案は21年に国会に提出されたが、4月の衆議院法務委員会で参考人招致された柳瀬氏は上記発言とまったく同じ発言を繰り返した。

このときは、名古屋入管に収容されていたスリランカ国籍のウィシュマさんが同年3月6日に不審死したのに、その死因も究明されないことに、野党は国会内で、一般市民も国会前で、連日のように抗議活動を展開し、法案は廃案となった。

だが2年後の今年、再び同じ法案が提出されたのだ。

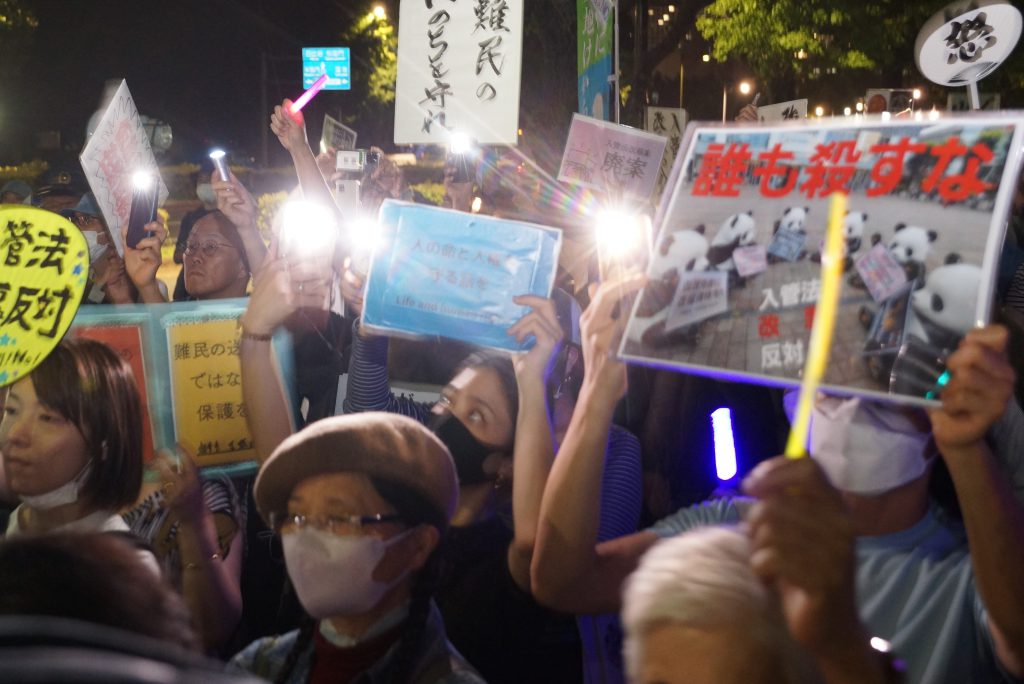

そして、再び市民団体や一般市民の抗議行動も、国会前に限らず、全国展開されるまでに、この問題は熱い関心を集めている。

東京に限っても、5月7日は豪雨の中で約3500人が抗議デモに参加し、12日の国会前抗議行動には約4000人、21日のデモには約7000人と参加者は増え続けた。

強制採決目前の6月5日にも5500人が国会前に集結した。ある市民は国会前で「死刑執行のボタンを押すな!」と叫んでいた。

【タグ】#入管法改正案