「介護ヘルパーの乱」が暴いた国の介護つぶし

竹信三恵子・ジャーナリスト、和光大学名誉教授。|2024年4月8日6:03PM

国の介護政策が介護をつぶす。2月2日に東京高裁で判決が出た「ホームヘルパー国家賠償訴訟」では、そんな驚きの手口が次々と明るみに出た。「介護ヘルパーの乱」が暴き出した働き手不在の介護保険の闇が、そこに見えてくる。

移動長いと最賃割れも

2日、高裁前で掲げられた垂れ幕は、「勝訴!」でも「敗訴!」でもなく、「控訴棄却」と「原告らの主張を一部認める」の2枚を並べた風変わりなものだった(写真)。

原告は3人のベテラン訪問介護員(ホームヘルパー)だ。2019年、彼女たちは、ヘルパーの労働条件が十分守られず、その結果としての慢性的な人手不足が指摘されても一向に解消しない「国の不作為」を問題にして提訴した。

一審は、労働条件は使用者の問題として棄却。高裁判決は、そうした原告らの主張を事実として認めた点で前進だった。だが一方で、それらは国家賠償法違反に当たる「著しい不合理」とまでは言えないとして控訴は棄却となり、ボールは政治解決に委ねられた。

一般論で言えば労働条件の責任は使用者にある。にもかかわらず、原告らが「国の不作為の責任」としたのは、ヘルパーの労働条件が、国の介護報酬によって決定づけられているからだ。

介護保険制度では、介護サービスを対象に、それを何件こなしたかの「出来高払い」方式で介護報酬額が決められる。訪問介護に不可欠な次の訪問先への移動時間や、キャンセル、待機時間、記録作成時間などの付随労働についての賃金は規定されていない。

その結果、認知症の利用者が徘徊などで訪問時間に自宅におらず、長時間捜し回って、サービスができずに終われば報酬はゼロとなる場合も少なくない。山根純佳・実践女子大学教授の協力で原告側が21年に行なった事業所調査では、こうした付帯労働は労働時間全体の4割にも及んだ。

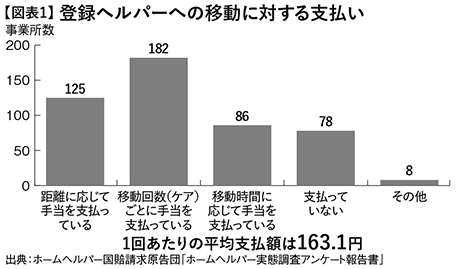

批判の中で厚生労働省も、04年に「訪問介護員の移動時間や待機時間は原則として労働時間に該当する」という通達を出し、再三、支払いを求める確認通知を出した。だが原告側の調査では、不払いや、距離や回数に応じた支払いが多く、1回あたりの平均支払額は163・1円にすぎない【図表1】。これでは、移動時間が長いと最低賃金を割り込みかねない。

月の報酬も5・5万~7・8万円と、低水準な上に高低の差が大きく、安定した生活は無理だ。そんな設計が「ケアは主婦がただでやってきた仕事」(介護保険発足時の事業者の言葉)などのジェンダー差別を背景に問われずにきた。

細切れ労働化も追い打ち

こうした生活できない待遇に、効率化と称する介護の細切れ化が追い打ちをかける。

2000年の発足時、介護保険の基本報酬の区分は、「30分未満」「30分以上1時間未満」「1時間以上」の3種類だった。だが、「生産性」「効率化」路線の中、12年の改定で、「20分未満」「20分以上30分未満」、「45分以上」「60分以上」「70分以上」など介護の種類によって細分化され、大幅に短縮される。

これらは「不要なサービス提供」による利用者の経済的負担を減らし、ヘルパーの減少の中でサービスを維持できるなど、「人手不足の解決策」として喧伝された。

だが、現場の証言は全く違う。対話することは認知症の改善に極めて重要だが、改定でそれが難しくなった。原告の一人の高裁での最終陳述によると、改定前は、「冷蔵庫に何があるか聞いて、一緒に調理する余裕があり」「本人同意、本人選択という教科書通りの介護の基本を実践」できた。改定後はそれも難しくなった。

低待遇を補っていた「人と関われる」という魅力さえ薄れ、若者の参入が減り、人手不足の度合いを示す有効求人倍率は15倍にまで膨らんだ。現場はいま、50代以上が7割を占める。短時間化は「ヘルパーの人手不足の解決策」ではなく、人手不足の原因になった。介護報酬抑制を最優先する政府の意志が、そこにある。

これらに対する裁判での国側の答弁は、介護報酬には、移動時間などへの対価が一括して含まれているというものだった。だが、原告側が、「含まれている」とする根拠をただしても、確たる回答はなく、数字の根拠は経営側からの聞き取りによる「介護事業経営実態調査」だけ、ということもわかってきた。

そんな調査が「移動時間への不払い」という経営に不利な事実を明るみに出せるのか。国際的に見て人口当たりの数が少ないとされる労働基準監督官が、膨大な事業所への指導ができるのか。原告側からは、こうした疑問も相次いだ。

「準市場論」のつけ

このような介護保険の枠組みの根底に新自由主義的な「準市場論」があったことも、裁判では指摘されている。

準市場論は、介護報酬という公的な仕組みの下で、企業やNPOなどの民間組織が参加し、市場競争することで良質のサービスが提供できるというものだ。利用者はサービスの多様化によって選択肢が広がるとも言われてきた。

だが、現実に選択肢が広がったのは大手企業だった。資本の力を活かして利益の上がる利用者へのサービスを拡充し、割に合わない低所得層は、零細だが良心的な事業所に押しつける結果になったからだ。ミルクからおいしいクリームの上澄みだけを取り出す手法になぞらえた「クリームスキミング」のビジネスモデルだ。

ヘルパーの高齢化や人手不足、事業の収支悪化などが響き、昨年の介護事業所の倒産は60件に達し、共同通信の全国調査では、地域介護を支える社会福祉協議会の訪問介護事業所が、過去5年間に約220カ所、約13%減っていることもわかった。

東京都内に住む私の身近でも、人手不足で訪問ヘルパーを派遣できないと言われた人々は目立つ。

こうした現状を背景に、法廷では「介護報酬を抑え込めば、介護保険制度は維持できても介護は維持できなくなる」「裁判官は介護を自分事として考えて」という原告の悲鳴のような訴えが続いた。

だが、国は判決に先立つ1月22日、介護報酬の改定率はプラス1・59とする一方、実態に合わない調査の数字をもとに「黒字だから」と訪問介護では引き下げ方針を発表した。代わりに職員に対する処遇改善加算を引き上げるとされたが、申請に手間がかかり、利用できない例も少なくない。

原告らはこれこそ「著しい不合理」を示す新しい事態として、最高裁への上告を決めた。

働く人の立場が軽視され続けてきた介護の世界で、女性ヘルパーたちの「乱」が、この国の介護の劣化の真の原因を照らし出しつつある。

(『週刊金曜日』2024年2月23日号)