能登半島地震が示した原発の恐ろしさ 脱原発首長会議が金沢で決議

佐藤和雄・「脱原発をめざす首長会議」事務局長|2024年5月31日7:09PM

全国の基礎自治体の首長と首長経験者91人でつくる「脱原発をめざす首長会議」は5月11日に金沢市内で本年度の総会を開き、能登半島地震によって北陸電力志賀原発のある地元自治体の首長の意識が大きく変わってきたことを指摘したうえで、政府や電力会社などに「確実に命と生活を守れるレベルの現実的な避難計画がない限り、原発を稼働させてはならない」などを求める決議を採択した。翌12日には、地元住民の反対運動で2003年に原発建設を阻止した石川県珠洲市の建設予定地や、運転を停止している志賀原発の立地状況などを視察した。

11日の総会前には学習会が開催され、金沢地裁で06年3月に志賀原発2号機の運転差し止め判決を下した井戸謙一裁判長(当時。現在は弁護士)が「能登半島地震と原発 三つの幸運と二つの教訓」というテーマで講演した。

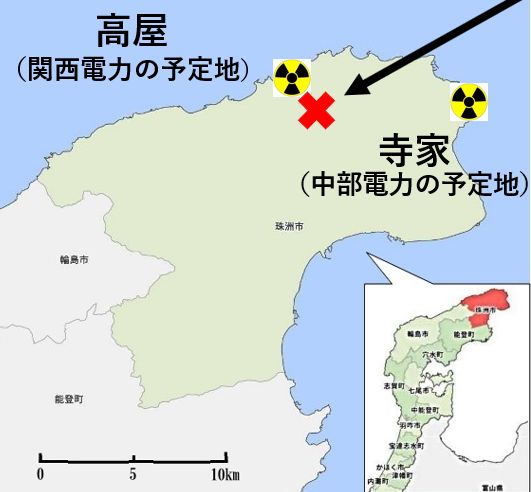

井戸氏は「関西電力、中部電力、北陸電力が1000万キロワットの原発基地を建てる計画だった。100万キロワット級原発であれば10基。予定地は高屋地区、寺家地区。高屋地区は今回のマグニチュード7・6の地震の震源だった。当時、電力会社も、誘致に動いた人たちも、能登半島北側海域の活断層の存在を知らなかった」と説明。原発が予定通り建設されていれば大被害が起きた可能性があることを示唆したうえで「珠洲の人たちは日本を救った」と強調した。

さらに「2024年能登半島地震の教訓」として、①地震については活断層の存否、位置、規模などまだまだ分かっていない。②避難計画は「絵に描いた餅である」という問題がはっきりしたことを説明。特に避難計画については、▼屋内退避ができない、▼道路、港湾、空路の使用ができず、逃げ出せない、▼モニタリングポストが欠測し、放射線量が把握できない、▼安定ヨウ素剤配布ができない、▼地方自治体職員に住民避難対応をする余裕がない――という五つの問題がありながら、原子力規制委員会がこうした「絵に描いた餅」を見直す意思を持っていないという、深刻な状況を説明した。

原発建設予定地の損傷

学習会では、これまで石川県議や珠洲市議などの立場で原発問題に取り組み、現在は「志賀原発を廃炉に!訴訟」の原告団長を務める北野進氏も「能登半島地震と珠洲原発」と題して講演した。

北野氏は珠洲市に在住で、能登半島地震の直後から原発建設予定地での地震の影響について調べてきた。北野氏作成の図でわかる通り、今回の原発の震央は関西電力の建設予定地だった高屋地区からかなり近い。寺家地区では海岸の隆起が約1メートル。高屋地区では約2メートルの隆起を引き起こした写真を見せながら説明した。

翌12日、首長会議の参加メンバーは北野氏の説明を受けながら、マイクロバスを使って能登半島の先端に位置する珠洲市の現地視察へ行った。原発建設予定地の高屋地区では、隆起、地割れ、陥没、土砂崩れ、落石という大地震で起きた光景が広がっている。

ここまでの光景は、東京電力福島第一原発の周辺地域では見ることができず、それだけにメンバーたちは「ここに原発が建設されていなくて良かった」という実感を口にしていた。

さらにその後、運転停止中の北陸電力志賀原発も敷地外から視察した。驚くべきは、他の原発と比べて敷地の狭さである。北野氏によれば、地元住民の反対運動によって広大な敷地が確保できなかったという。

(『週刊金曜日』2024年5月24日号)